MERCUSUAR.CO, Toba – Berbicara tentang Danau Toba tidak hanya mengenai keindahan pemandangannya yang memukau. Pada jutaan tahun yang lalu, terjadi peristiwa geologis kolosal di daerah ini, yang meninggalkan kisah sejarah dan budaya yang kaya. Bakkara, sebuah wilayah di Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang sangat kuat bagi masyarakat Batak Toba.

Para wisatawan juga memiliki kesempatan untuk menyaksikan ikan khas Danau Toba, yaitu ihan batak (Tor putitora), yang saat ini menghadapi ancaman kepunahan. Banyak warga setempat menyatakan bahwa mencari ihan batak di Danau Toba menjadi semakin sulit karena keberadaan spesies ikan invasif.

Bagi yang mengunjungi Bakkara, mungkin akan mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan ihan batak. Meskipun bukan di dalam danau, ikan ini dapat ditemukan berenang bebas di Aek Sitiotio, sebuah tempat mata air yang berasal dari dalam bumi dan memiliki air yang sangat jernih.

Mata air ini menjadi unik karena lokasi keluarnya airnya tidak dapat diprediksi dengan pasti. Para ahli meyakini bahwa Aek Sitiotio terbentuk karena pertemuan antara akuifer tufa toba dan batuan dasar di dalamnya.

Kehadiran ihan batak yang masih lestari di tempat ini memiliki signifikansi yang besar bagi masyarakat Batak. Ikan ini memainkan peran penting dalam upacara sakral dan merupakan sajian khusus untuk raja-raja Batak, serta sebagai persembahan kepada Tuhan. Saat ini, masyarakat Batak di sekitar Danau Toba berusaha dengan gigih untuk menjaga kelestarian ihan batak dari ancaman kepunahan

Istana Sisingamangaraja di Bakkara

Di masa lampau, Bakkara memegang peranan penting bagi masyarakat Batak. Di sini, Dinasti Sisingamangaraja berkuasa selama 12 generasi sebagai pemimpin. Jejak kerajaan di pedalaman Sumatra Utara masih dapat ditemukan dengan megah, dihiasi berbagai ornamen dan artefak yang bisa dijelajahi oleh para wisatawan.

Namun, sayangnya, hanya sedikit yang asli karena pada tahun 1878, wilayah ini menjadi korban pembakaran dalam kampanye penaklukan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Saat itu, masyarakat Batak di bawah kepemimpinan Sisingamangaraja XII menolak untuk tunduk dan melawan penjajahan.

Sejak peristiwa tersebut, istana ini hanya menyisakan sejumlah peninggalan sejarah, seperti makam para raja Dinasti Sisingamangaraja. Raja Sisingamangaraja XII sendiri dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Balige setelah gugur dalam perjuangan mempertahankan negerinya dari penjajahan.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Istana Sisingamangaraja baru direstorasi pada tahun 1978 oleh pemerintah setempat dan warga sekitar. Istana Sisingamangaraja dapat dijangkau dengan perjalanan sekitar satu jam mobil dari Bandar Udara Silangit.

Istana ini memiliki tiga bangunan tradisional utama, yaitu Ruma Bolon, Ruma Parsaktian, dan Sopo Bolon. Masing-masing bangunan memiliki fungsi khusus, seperti tempat kediaman raja, tempat menerima tamu, dan tempat mengumpulkan hasil bumi.

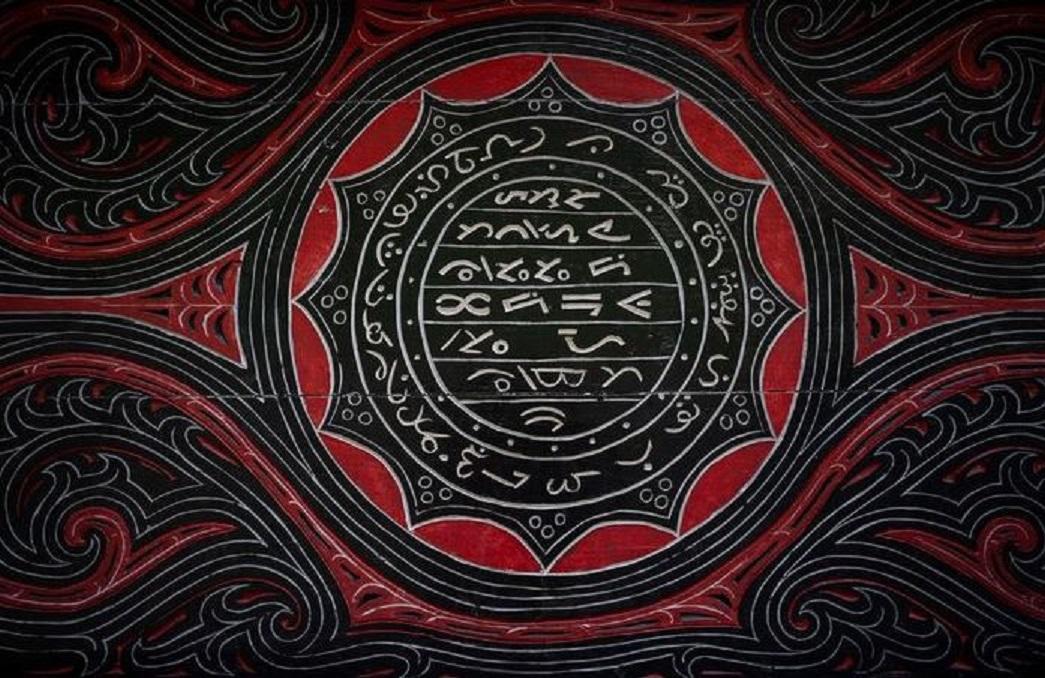

Pekerja lokal yang merupakan warga asli sibuk mempercantik Ruma Bolon dan berbagai pernak-pernik, termasuk menorehkan aksara Batak pada ornamen. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah tulisan beraksara Batak di dalam simbol yang menyerupai matahari.

Kesakralan Asal Sang Raja

Istana Sisingamangaraja diperkirakan didirikan pada abad ke-16 oleh Sisingamangaraja I, dan Markoni adalah keturunan dari Sisingamangaraja XI. Markoni menceritakan bahwa asal-usul raja yang menyatukan masyarakat Batak berasal dari marga Sinambela di Bakkara.

Legenda menyatakan bahwa Sisingamangaraja I muncul sebagai pemersatu masyarakat Batak yang terpecah dan hidup dalam kekacauan, jauh dari ajaran Mulajadi Nabolon (Tuhan dalam mitologi Batak).

Cerita kelahirannya berasal dari keluarga Sinambela, di mana suaminya, Bona Ni Onan, selalu pergi jauh karena perintah Mulajadi Nabolon. Sementara itu, istrinya, Boru Pasaribu, tinggal di Bakkara. Boru Pasaribu pergi bertapa ke gua di Tombak Sulusulu, memohon untuk diberi anak.

Doanya dikabulkan, dan seorang anak lahir saat Boru Pasaribu sendirian di dalam gua. Kelahiran anak ini disertai dengan gempa bumi, sehingga diberi nama Manghuntal, yang dalam bahasa Batak berarti gemuruh gempa. Anak ini kemudian menjadi Sisingamangaraja I karena sejak kecil dipercayai memiliki sifat yang akan membuatnya menjadi raja besar bagi masyarakat Batak.

Situs kelahiran Sisingamangaraja I, atau Tombak Sulusulu, tidak jauh dari Istana Raja Sisingamangaraja, terletak di sisi lain sungai yang membelah Bakkara. Situs ini berupa kawasan batuan gamping berusia 250 juta tahun. Di antara batuan tersebut, terdapat gua yang diyakini sebagai tempat kelahiran Sisingamangaraja I.

Gua ini memiliki ruang yang cukup untuk 5-6 orang dan sering digunakan oleh masyarakat untuk berdoa karena dianggap memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Konon, ruang gua ini juga menjadi inspirasi bagi masyarakat Batak Toba untuk membangun rumah bolon karena memiliki bentuk yang serupa.

Menariknya, saat mengunjungi Tombak Sulusulu, situs bersejarah bagi masyarakat Batak ini seringkali menampilkan fenomena alam berupa penampungan air hujan. Oleh karena itu, para wisatawan yang mengunjungi Tombak Sulusulu diharapkan untuk mengikuti peraturan adat Batak, termasuk larangan menggunakan alas kaki, untuk menjaga kelestarian alamnya.